La questione non è se queste figure siano competenti. La questione è chi decide che debbano essere loro a decidere

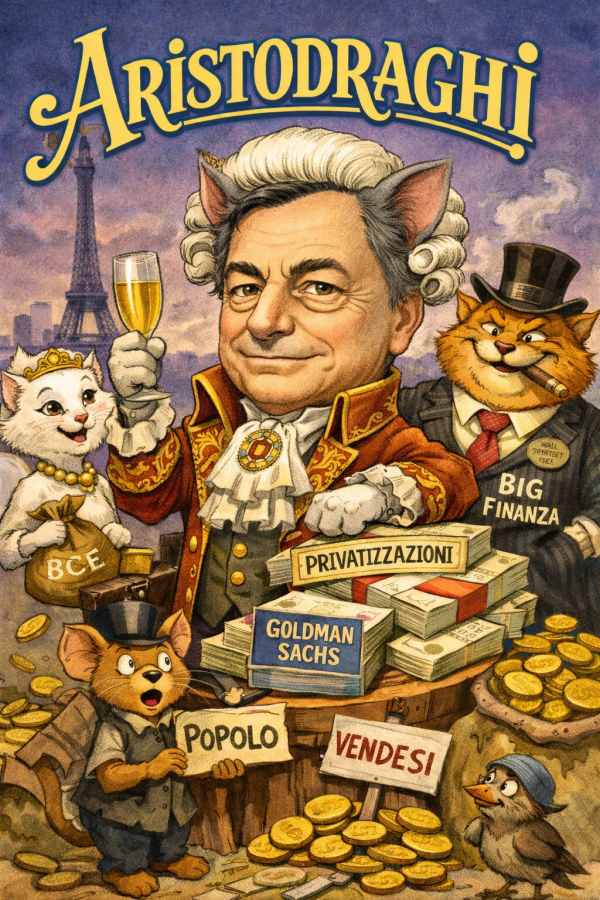

di Danilo Stentella – Câè unâironia sottile nel fatto che a interrogarsi oggi sui limiti della globalizzazione sia proprio Mario Draghi, tra i protagonisti italiani che più a lungo e con maggiore coerenza ne hanno rappresentato lo spirito e le regole.

Le recenti riflessioni di Mario Draghi sul tramonto di un ordine economico fondato su interdipendenza, catene globali del valore e primato dei mercati arrivano da chi per decenni ha operato esattamente dentro quellâarchitettura, contribuendo a definirne regole e priorità .

Non è una contraddizione personale, è il segno di unâepoca che finisce. Ma proprio per questo impone una domanda politica, non tecnica: chi ha costruito quellâepoca può oggi presentarsi come semplice analista dei suoi limiti?

Da dirigente apicale del Ministero del Tesoro negli anni Novanta Draghi fu tra i protagonisti della stagione delle privatizzazioni, che ridisegnò profondamente il perimetro economico dello Stato italiano. Quella stagione è stata presentata come modernizzazione inevitabile, in realtà fu una scelta politica precisa finalizzata a ridurre il ruolo dello Stato nellâeconomia, trasferire leve strategiche al mercato e alla finanza, favorire lâingresso dellâItalia in una nuova normalità europea e finanziaria.

Ma esiste unâaltra lettura, mai davvero riassorbita nel discorso pubblico. Per una parte consistente del Paese quella stagione coincise con una perdita di controllo pubblico su settori decisivi e con lâimposizione di un dogma, lo Stato doveva farsi da parte perché lo chiedevano i mercati. Il risultato fu la cessione di asset strategici e lâarretramento del pubblico da ambiti chiave. Non una riorganizzazione ma un cambio di paradigma, il pubblico smetteva di essere strumento di politica economica, il mercato diventava la misura di tutte le scelte.

In questa prospettiva lâeredità culturale keynesiana, attenta al ruolo pubblico dellâeconomia, che si associa al nome di Federico Caffè, maestro di Draghi, appare rovesciata, la visione che ha guidato quella stagione è lâesatto opposto, non più lo Stato come strumento di riequilibrio e protezione, ma lo Stato come soggetto chiamato a farsi da parte.

La sua traiettoria non racconta un semplice passaggio tra incarichi diversi ma lâappartenenza stabile a uno spazio in cui confini tra interesse pubblico e finanza globale diventano porosi. Draghi ha operato a lungo in un circuito in cui le stesse persone che regolano il sistema ne condividono linguaggio, priorità e visione del mondo.

à qui che nasce il problema politico, lì dove chi dovrebbe rappresentare lâinteresse collettivo proviene dallo stesso ambiente che di quelle decisioni beneficia, la distinzione tra arbitro e giocatore smette di essere percepibile. Mister Whatever it Takes (noto anche per una pedagogia pubblica basata su nessi elementari tra comportamento e conseguenze estreme: ânon ti vaccini ti ammali e muoriâ) incarna una classe dirigente tecnocratica che si muove con naturalezza tra istituzioni pubbliche e finanza globale, parlando il linguaggio dei mercati molto più di quello delle società che quelle scelte le subiscono, che negli ultimi decenni ha orientato scelte decisive presentandole come necessità tecniche, come risposte obbligate alle leggi dei mercati e della stabilità finanziaria. In questo quadro le decisioni economiche più rilevanti come debito, spesa pubblica, privatizzazioni, riforme strutturali, tendono a essere sottratte al conflitto politico aperto e ricondotte al linguaggio della competenza.

La competenza non è il problema, diventa un problema quando si trasforma in uno scudo che copre scelte politiche travestite da necessità tecniche. à lì che la cosa pubblica viene sottratta al conflitto democratico, alla decisione tra interessi diversi, alla responsabilità verso i cittadini.

Qui sta il nodo. Non è in discussione la capacità tecnica di Draghi ma il modello di governo che la sua figura rappresenta. Quando decisioni che ridefiniscono il destino economico di un Paese vengono presentate come vincoli oggettivi e non come opzioni politiche si produce una frattura, i cittadini smettono di sentirsi sovrani e iniziano a sentirsi amministrati.

Il ritorno periodico di figure come Draghi sulla scena pubblica non appare allora come un normale confronto politico tra visioni alternative ma come la riaffermazione di un paradigma in cui la direzione del Paese è affidata a una ristretta cerchia di decisori ritenuti necessari, quasi indipendenti dal mandato popolare.

à la gestione del potere senza mandato politico, la direzione del Paese affidata a figure ritenute necessarie più che scelte, il governo della cosa pubblica senza confronto pubblico.

La storia europea offre esempi estremi di ciò che accade quando la distanza tra classi dirigenti e società diventa percepita come incolmabile. Durante la Rivoluzione francese Maria Antonietta non fu processata solo come persona ma come simbolo di un potere ritenuto estraneo al popolo. I capi dâaccusa che le vennero attribuiti, dalla dilapidazione delle finanze pubbliche alla cospirazione contro la sicurezza dello Stato, fino al tradimento degli interessi nazionali a vantaggio di potenze straniere esprimevano, in forma giuridica e violenta, una rottura politica già avvenuta nella coscienza collettiva.

Al di là del giudizio storico su quel processo resta la dinamica. Quando le élite vengono percepite come amministratrici del patrimonio comune secondo logiche separate dal destino della comunità la critica politica tende a trasformarsi in accusa morale e lâaccusa morale in delegittimazione radicale.

à un monito che riguarda le epoche di transizione come la nostra. Non per evocare tribunali ma per ricordare che la legittimità del governo della cosa pubblica non nasce dalla competenza tecnica né dal prestigio internazionale, bensì dal rapporto di fiducia con il popolo. Quando quel rapporto si consuma la storia accelera, raramente in modo ordinato.

La questione non è se queste figure siano competenti. La questione è chi decide che debbano essere loro a decidere.

Il lascito più concreto di quella stagione, della quale Draghi rappresenta uno dei più evidenti simboli, non è un dibattito accademico ma un dato strutturale, meno patrimonio pubblico, meno leve industriali, più dipendenza dai mercati finanziari. Le privatizzazioni di fine Novecento non hanno solo cambiato proprietari, hanno cambiato il rapporto tra Stato ed economia, riducendo la capacità pubblica di guidare scelte strategiche. à un danno che non si misura solo nei bilanci ma nella perdita di sovranità economica.

Le privatizzazioni di fine Novecento hanno lasciato uno Stato più leggero, non nel debito ma nel potere, con meno strumenti, meno margini, più vincoli, in una stagione che simbolicamente si apriva anche con riunioni come quella sul panfilo Britannia, dove il futuro del patrimonio pubblico italiano entrava nel linguaggio e nelle logiche della grande finanza internazionale. à questo il contesto dentro cui oggi si parla di limiti della globalizzazione, un Paese che ha ceduto leve strategiche si trova ora a discutere di come governare unâeconomia che non governa più.

Danilo Stentella – Vice Presidente Centro Studi Politici e Sociali âFranco Maria Malfattiâ